«رسام المغتربين اللبنانيين»… عشق الأبواب والشبابيك القديمة فأعادها لوحات تضج بالحياة

وحده الفن يسكن روح صاحبه، ويُبصر النور لحظة تُبصره عيناه، وتتنفس رئتاه نسمات الهواء. رسامون عباقرة من التاريخ، بريشة وبضعة ألوان وقطعة قماش وإمضاء صغير يقبع في إحدى زوايا أعمالهم، ينثرون شغفهم بالفن، فتعيش أعمالهم وهم يرحلون.

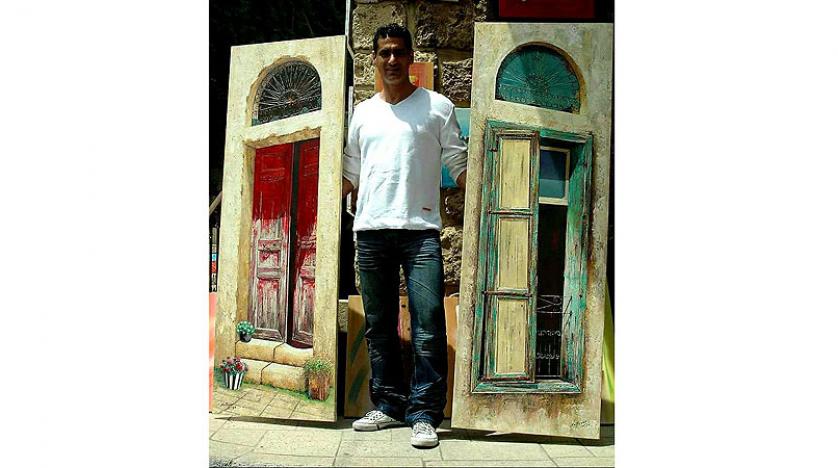

في أمسية صيفية من أمسيات مدينة جبيل اللبنانية، حيث تتعالى الموسيقى وتنتشر دكاكين الحِرف اليدوية والمطاعم ومحال بيع التذكارات التي تحكي أجزاءً من تاريخ مدينة الحَرف، التقت «الشرق الأوسط» بفنان رسام هاجر أجداده قبل مائة عام من أرمينيا إلى لبنان، واستقروا في جبيل، حيث ولد في عام 1968، ليضيف بأعماله جمالاً على مدينة الجمال، حيث تتلاعب أمواج المياه الدافئة على شواطئ المدينة مقبلة رمالها الذهبية. إنه أندريه كالفايان الذي ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بمدينة الحَرف، مسقط رأسه، فلا يمر زائر في شوارعها القديمة إلا وتستوقفه أعمال كالفايان، وتحرك الروح فيه حنيناً لماضٍ يقبع بين شبابيك قديمة وشرفات مهترئة وأبواب متآكلة وأدراج وبيوت وسيارات ووجوه، تميز بتقديمها بأسلوب خاص به.

لا بدّ لدى مجيء السياح إلى جبيل من زيارة معرض كالفايان، والتعرف عن كثب على صاحب هذه الأنامل المبدعة الذي بات مدرسة بأسلوب رسم ابتكره بنفسه.

يقول كالفايان لـ«الشرق الوسط» إن «الفن موهبة تبدأ منذ الصغر. والإبداع ميزته الشغف. وحدها الموهبة تطغى، وبها فقط يفرض الفنان نفسه على الساحة الفنية، وليس بالتحصيل العلمي».

كالفايان، الذي طالما كان الرسم هاجسه وشغفه منذ الصغر، بنفسه عمل على صقل موهبته، فلم يدخل معهداً، ولم يتخرج من جامعات الفنون العالمية. فكان الأستاذ والتلميذ معاً. وبالاطلاع والمطالعة استطاع أن يحفر اسمه في عالم الرسم.

يقول كالفايان: «منذ أكثر من مائة عام، شاء القدر أن يهاجر أجدادي إلى لبنان، وأن يستقروا في مدينة الحَرف، حيث وُلدت. وفي تاريخنا الأرمني أمور تعود بنا دوماً إلى الماضي. هذا الحنين إلى القِدم لا نعرف له تفسيراً». ويضيف: «المواضيع التي عملت عليها في رسوماتي هي عبارة عن أشياء قديمة مرّ عليها الزمن».

طريقة مختلفة تميز عمله، فعندما نقول رسم ولوحة، فأول ما يخطر على البال مجموعة متنوعة من الريش، ولكن مع كالفايان يختلف الأمر، فلا فضل لريشة على أعماله. فما هي عدته؟ يرد: «أعمل بالمسامير والشفر والدبابيس. واستخدم الألوان الزيتية على القماش. لي تقنية خاصة بي، ومدرسة تحمل هويتي الشخصية، بالعدة التي هي ملكي؛ إنها عملية رسم خاصة بي».

– الأبواب والشبابيك

في عام 1994، ظهر اسم كالفايان في عالم الرسم، وتميز بعلاقته بالشبابيك القديمة والأبواب العتيقة والشرفات المتآكلة، ليشتهر بها تحديداً في عام 2000. وعنها يقول: «عُرفت بها، رغم عملي على كثير من المواضيع الأخرى، بيد أن حكايتي معها طويلة، وهي بالفعل تجذب اهتمام المغتربين اللبنانيين، والمهاجرين منهم إلى أقاصي البلاد، منذ زمن بعيد». ويتابع: «من صفات الفنان الأصيل المبدع أن يكون له هاجس، وقبل أن يحصل على لقب (فنان)، لا بد أن يكون على علم ومعرفة بما يريد، ومختلفاً في اختياره للمواضيع التي يعمل عليها، وبالتقنية التي سيعتمدها». ويُوضح قائلاً: «عشقت الأبواب والشبابيك والشرفات، فقد مر زمن طويل عليها، وباتت مهملة. رسالتي منها موجهة للناظر ولمحبي الفن، ليروا الجمال في كل قديم. فهذا الموضوع البسيط جداً لاقى صدى كبيراً بسبب الصدق مع الذات الذي يُظهر حقيقة الإبداع، بكل ما يجري في عروقه من دماء وأصالة وتقنية». ويبتسم قائلاً باللهجة اللبنانية: «في الفن، هناك مرجلة بالتقنية والمقدرة».

وجوه مسنين وسيارات تاكسي

لكالفايان لمسة خاصة وأسلوب يميز رسوماته عن جميع الرسامين، فلا حاجة لقراءة توقيعه في أسفل لوحاته، إنه ذلك الحنين الممزوج بين الحداثة ونور التجديد في الألوان وبين الأشياء القديمة المهترئة، الذي يدغدغ ذاكرتك، ويحيي فيك شعوراً طفولياً لماضٍ قضى وبقيت آثاره محفورة في تجاعيد وجوه رجال ونساءٍ مسنين تتخبط بين ابتسامة خجولة تلفحها لمحة حزن تَدمع لها العيون أحياناً. وعنها يقول: «رسمت وجوه مسنين من أهل المجتمع اللبناني، فكنت أحياناً أصور الناس بنفسي، وأحياناً أخرى آخذ صور البعض وأرسمها». ويضيف: «بت أحمل صفة رسام (المغتربين اللبنانيين)، ولا يعني ذلك أن مواضيعي خاصة بالذوق اللبناني فقط، بل يتذوقها كثيرٌ من السياح في كثير من أنحاء العالم. أما السيارات، فقد بدأت علاقتي معها من التاكسي اللبناني القديم، ولكنني مع مرور الوقت عشقتها، وبدأت أرسم أنواعاً كثيرة منها».

– معارضه

لم يكن هدفه يوماً الظهور على شاشات التلفزة، ولم يسع وراء جائزة. في رأيه، الإعلام لا يصنع فناناً، وكتابة مقالات عن أعماله لا تجعل منه، أو من أي رسام آخر، فناناً مشهوراً، فكل عظماء التاريخ لم يمتلكوا شيئاً في حياتهم، ولم يسعوا يوماً للترويج لأعمالهم، بل هي التي تكلمت عنهم وأدرجت أسماءهم بين العظماء.

شارك كالفايان في عدد كبير من المعارض، كما نظم أخرى جماعية. فله معارض في لبنان وخارجه، وجميعها كانت شخصية فردية. ويتابع لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «أنظم معارضي بنفسي، وأهتم بأدق تفاصيلها، ولا أرغب في أن ينظمها لي أي غاليري».

ولا يستطيع كالفايان خلال حديثه فصل السياسة عن الفن، فهي في قلبه هم كبير، وحبه للبنان، وخوفه على مصير أولاده ومستقبلهم في هذا البلد، دفعه لخوض حديث سياسي، وإعطاء رأيه. وحسب رأيه، فهو لبناني وفرد من هذا المجتمع، ولا بد له أن ينتقد ويصرح عن رأيه. ورغم جميع المحاولات لإعادته إلى موضوع الفن، أصرّ على قوله: «أنا فنان، ولا يستطيع أحد أن يغسل دماغي».

وعن الجوائز التي حازها، يقول كالفايان: «اهتم الإعلام المرئي والمسموع المحلي والعربي، وبعض من وسائل الإعلام العالمية، بأعمالي، بعد إبداء دهشتهم برسوماتي، وتقديرهم لها وللطريقة التي أستخدمها لإخراج لوحاتي». ويستطرد: «قدرني الناس، وتسلمت كثيراً من الدروع والجوائز، ولا بد من التوضيح أن جميعها كانت من دون أي هدف شخصي، بل تقديراً من قبل الناس. وآخرها كان جائزة (بياف) التي حزتها في عام 2018؛ قُدمت وقتها في ساحة النجمة قرب مجلس النواب. وكان هناك حضور لافت لفنانين من لبنان والعالم العربي وفنانين عالميين. كنت فخورا بأنني كنت واحداً من بين الأشخاص الذين تسلموا الجوائز التقديرية. في الحقيقة، إنها حالة نادرة أن تحصل مع فنان (رسام)، فأنا لست نجماً سينمائياً ولا مطرباً، ولكنني أعتبر نفسي كبيراً في مجال الفن، وما قدمته في حياتي من أعمال. ولا أقبل أن أُصنف بأقل من ذلك».

تكريم آخر كان لكافايان من قبل جامعة هايغازيان التي نظمت معرضاً خاصاً به، بمناسبة اليوبيل الخمسين لتأسيسها. كما افتتحت مدرسة القلبين الأقدسين – البوشرية صالة خاصة تحمل اسمه، بمناسبة مرور مائة عام على «المجازر الأرمنية».

ويختم حديثه بأنّه ابن مدينة جبيل، وهو موجود في ساحتها الفنية منذ أكثر من ثلاثين سنة، اهتم ولا يزال بكل نوع من أنواع الفنون التي تستضيفها المدينة، وبالفعل «لطالما احتضنت شوارعها نحاتين ورسامين، وكنا ننجز أعمالاً

الشرق الأوسط – لاثنين – 24 يونيو 2019 مـ – رقم العدد [ 14818]

لُقّب بـ «رسام المُغتربين» لكونه ينقل إلى هؤلاء عبر لوحاته دفء الوطن الأم. تحكي شبابيكه وشرفاته وسياراته القديمة قصص أشياء وأماكن هجرها سكّانها، وتؤسّس مدرسة خاصة اشتهر بها عربياً وعالمياً. «الجريدة» التقت الفنان التشكيلي المميّز، فدار الحوار المشوّق التالي:

• بدأت بالرسم صغيراً، مع أنّك لم تقصد مدرسة أو جامعة أو معهداً متخصّصًا للفنّ التشكيلي. كيف لفنانٍ أن يطوّر موهبته من دون دراسة؟

– قد تستغربين إن أخبرتك أنّني شخصياً لا أؤمن بصقل الموهبة بالتعليم الأكاديمي. لا أؤمن بما يسمى أكاديمياً بـ “فن الرسم”، بل بالموهبة التي تبدأ منذ الطفولة، حين تدهش رسومك الأهل والجيران أولا، فيغدقون عليك مديحاً كفيلاً بإنتاج ما يكفي من الدفع لديك لإعطاء المزيد، خصوصا حين يتناهى الى مسمعك أنّ “موهبتك خارقة”. وحين تبلغ الخامسة عشرة من عمرك تسمع بفنّ الرسم. كثيرة هي الكتب التي تعلّم فنّ الرسم اليوم، لكنّ التحصيل الأكاديمي برأيي لا يشكل اندفاعة حتميّة نحو الاحتراف. الشغفُ أهمّ مزايا كلّ مبدع، فإن كنت شغوفاً بالرسم ستمارسه بأيّ طريقة كانت ومهما حصل. فالموهبةُ غالباً ما تكون طاغية، وهي التي تفرض الفنان على الساحة وليس تحصيله الأكاديمي.

حضرتُ، في فترةٍ لاحقة من عمري، بعض الصفوف في الجامعات المتخصصة بالفنّ التشكيلي، لأكتشف أنّ تقنيّتي ذهبت أبعد بكثير ممّا كانوا يعلّمونه في الجامعات.

• نلاحظ في لوحاتك تركيزاً على الأشياء المُهملة التي مرّ عليها الزمن، هلّا فسّرت لنا لماذا؟

– أحبّ رسم الأشياء التي أكل الدهر عليها وشرب، وأعشق فعلاً رسم ملامح المسنّ الذي نحته الزمن كجوهرةٍ عتيقة. منذ طفولتي أشعر بشغفٍ لا يوصف حيال كلّ ما هو قديم. دأبتُ على رسم كلّ ما هو عتيق، علما بأنني لم أحصر لوحاتي في هذا المجال وحده، فقد تناولت موضوعات مختلفة منها مدينة “جبيل” (بيبلوس) مسقط رأسي، ولكن صيتي ذاع خصوصاً لرسمي البيوت والسيارات القديمة، لا سيّما الشبابيك بخشبها المهترئ و”طلائها” المقشور وحديدها الصدئ.

اشتهرتُ بشُرفاتي ونوافدي التي تحمل قصص أناس هجروا وطنهم الى بلاد الغربة. أحبّ تلك الشبابيك والبلاكين المنسيّة والمهملة، فهي تحكي الكثير عن زمنٍ ولّى وتُجسّد الحنين الصارخ الى دفء الوطن. أنا ابنُ عائلةٍ متواضعة بسيطة وعانيتُ بدوري مثل تلك الشبابيك العتيقة المهجورة نوعا من اللامبالاة أو الإهمال الاجتماعي. ولعلّني أردتُ عبر تلك اللوحات تسليط الضوء على جوهر كل ما هو مهمَل وجماله، فقيمة الأشياء المنسية هذه أهم بكثير ممّا نعتقد، لأنّها تحمل في حناياها معاني ورموزا مبطنة كثيرة، قوامها الحنين الى تراب الوطن والطفولة.

تميّز ومعارض

• بمن تأثرت من الفنانين التشكيليين؟

– لم أتأثر بأي فنانٍ معاصرٍ بصراحة، علما بأنني أقدّر كبار الفنانين التشكيليين وأجلّهم. من يبهرني فعلا هو عمالقة الفنانين القدامى. فحين زرتُ المتاحف العالمية شعرتُ باندهاشٍ كبير ترك فيّ أثراً بالغاً. لا يسع المرء إلا أن ينبهر بلوحات متحف “اللوفر” الفرنسي مثلا والمنحوتات فيه، أما اللوحات الجديدة فلم أتأثر بها بالقدر نفسه. وأؤكد هنا أن مدينة جبيل هي من قولبت مسيرتي كتشكيليّ، فأنا متيّم بلغة أحجارها وهياكلها وشوارعها القديمة وهندستها المعمارية الساحرة. لا يسعك إلا أن تلمس هذا التأثير البالغ حين تقع عيناك على لوحاتي.

• ما الذي يميّزك عن غيرك كفنانٍ تشكيلي؟

– حين أُطلقت عليّ صفة “الرسام التشكيلي” كنتُ في الرابعة والعشرين من عمري، وكنتُ ألمح الدهشة على وجوه الناس لدى رؤيتهم لأعمالي. دفعني الأمر آنذاك الى الإصرار على التميّز، وليس السير في ظلّ أحدٍ أو التشبّه به. أردتُ تكوين شخصيتي الفريدة من خلال تقنيةٍ خاصة بي، فبات الناس عند مرورهم أمام لوحاتي يعرفون فورا أنّها من توقيعي. وأعطتني تقنيّتي هذه قيمةً مضافةً حتى على الصعيد العالمي.

ما يميّزني فعلا هو أنّني أرسم لوحاتي بالكاتر والدبابيس والمسامير وليس بالريشة، كما هو متعارف عليه، والأمرُ أشبه بالنحت بالألوان الزيتية على القماش.

• هل تعني لك المشاركة في معارض عالمية؟

– بالنسبة إليّ لا تعني لي هذه المشاركات شيئاً كثيراً. شاركتُ طبعاً في معارض عالمية في باريس ودبي وأميركا وكندا وفنزويلا، ولكنني لا أبالغ في نظرتي إليها. نعيشُ في زمنٍ نستطيع فيه التنقّل بسرعةٍ من بلدٍ الى آخر، وقد يتحمّس المرء للتجربة طبعاً، لكن الأمور هذه كلّها ليست أهمّ الأشياء في نظري، فأنا أؤمن بأنّ من عنده بصمةً مميّزة في الفن لا بد أن يظهرها الى العلن بشكلٍ صارخ، والدليل القاطع من ذكرتهم آنفاً من كبار الرسامين الذين أبهروني في المعارض العالمية.

ما كان هؤلاء يملكون الوسائل التقنية المتوافرة حالياً مثلاً، لكن ها أنا اليوم، وبعد أكثر من 500 سنة، أتحدث عن هؤلاء دون سواهم بانبهار ودهشة وبعد مضيّ آلاف السنوات على غيابهم.

• ماذا يعني لك الانفتاح على البلدان الأخرى؟

– أوروبا أكثر البلدان تذوقا واهتماماً بالفنون. والانفتاح على الحضارات الأخرى يعني لي الكثير، وخصوصا محيطي العربي، وأنا موجود في دبي فنيا منذ عام 2000 ولا شكّ في أنّ في الكويت عددا لا يُستهان به مِن مُتذوقي الفنّ، وطبعا أتمنى إطلاعهم على أعمالي، وإن قُدّر لي عرض لوحاتي في الكويت يوما ما لن أتردّد. أودّ أن يصل فنّي الى الجنسيات المختلفة على تنوّعها، فما من أمرٍ يسرّني أكثر من أسمع أنّ عربياً أو أميركياً أو يابانياً أو إسبانياً رأى في لوحاتي باب بيته، ولمح فيها شيئاً من طفولته.

• ماذا تعني لك الجوائز؟

– بالنسبة إليّ، كلُّ تسليط للأضواء سواء عبر اللقاءات الصحافية، أو المقابلات التلفزيونية وما شابه أمرٌ مهم معنوياً، فكل هذه الأمور تعطي الفنان دفعا وتمدّه بشعورٍ أكيد بأنّ عمله يلقى الترحيب المطلوب.

لم أتوسّل مرةً أي مقابلة من أيّ وسيلة إعلامية أو صحافيّ، أو جائزةً من أي طرفٍ كان. يُسعدني كلُّ نشاط تكريميّ طبعا، ولبنان مميّز في الشرق من هذه الناحية، وحين تسلمت جائزة من “البياف” شعرتُ بفرحٍ شديد، لكنني لا أخفي سرّاً إن قلتُ إنني أطمح الى تكريمٍ من جهة رسمية، خصوصا أنّ الدولة مقصّرة في هذا المجال، فأنا فنان لديه أكثر من ثمانية آلاف لوحة، معظمها متّسم بالروح اللبنانية، ولا شك في أنني عبر الزمن سأعطي بلدي أكثر بكثيرٍ ممّا أخذتُ منه. ليس أحلى مِن أن أُكرَّم من المرجعيات الرسمية في بلدي، وبأن أشعر بأنّي رفعتُ جبينهم عالياً.

• ماذا تعني لك وسائل التواصل الاجتماعي وسبل التسويق الحديث؟

– شخصياً، لا أبيع لوحاتي “أونلاين”، لكنني مقتنع بضرورة رؤية الناس أعمالي، وذلك ممكن بفضل وسائل التواصل هذه التي تساعدني على الانتشار خارج البقعة الجغرافية التي أسكن فيها ومن دون أي ضوابط وبسرعةٍ فائقة وعبر العالم.

وليس هدفي من عرض لوحاتي تجارياً، بل هو لتعريف الناس على أعمالي وأتلقى يومياً مئات الرسائل التشجيعيّة وطلباتٍ من مختلف أصقاع العالم، وخصوصاً من مغتربين يعتبرون أنني أبثُّ فيهم روح الوطن، وأرجعهم بلوحاتي الى ترابه، فهل أحلى من وصفٍ كهذا؟

التحصيل الأكاديمي لا يشكّل اندفاعةً حتمية نحو الاحتراف

أتمنّى إطلاع متذوقي الفنّ في الكويت على أعمالي

http://www.aljarida.com/articles/1553184387488902600/

Leave A Comment